最近刷军事论坛,发现不管是摆弄模型的00后小伙,还是蹲过老雷达站的70后老班长,都在聊同一个“新玩意儿”——无人僚机。这事得从今年九三阅兵说起:当受阅梯队里那几架造型科幻的国产无人僚机掠过时,军迷群里的消息刷得比战斗机还快——“这货居然能跟歼-20组队?”“以后空战是不是要变‘人机配合’的玩法了?”

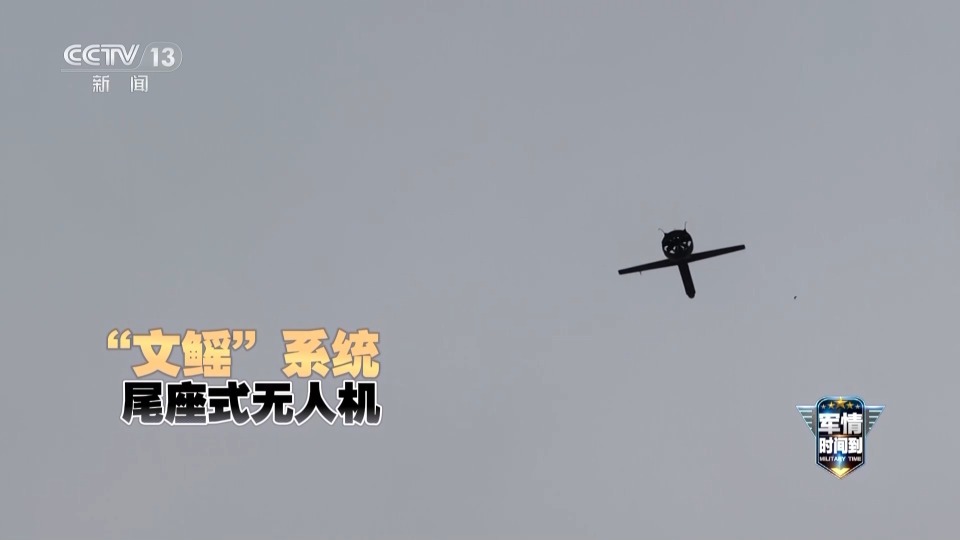

其实无人僚机早不是“实验室产物”。天津直博会上亮相的AR-500CJ舰载无人直升机,去年8月就跟着商渔船演习跑过威海海域:搜索落水者时,它能悬停在100米高空盯3小时;监测船舶溢油,镜头比人工望远镜清楚10倍,连船载起降的“颠簸关”都过了。还有那台叫“文鳐”的尾座式无人机更有意思——翼展才2.6米,高1.8米,跟个家用冰箱差不多大,却能像直升机一样垂直起飞,转个身又能平飞,今年7月在高原救灾演习里,它飞一圈就把滑坡现场的裂缝、被困群众位置摸得门清,救援队员说“比我们爬3小时山管用”。

军事评论员张学峰把无人僚机的“本事”拆解成了普通人能听懂的话:“它不是‘玩具’,是真要上战场的——比如当‘替死鬼’,成本只有有人机的1/5,关键时候能引开敌方导弹;当‘望远镜’,装个红外传感器,能帮长机‘看’到100公里外的敌机,抗干扰能力比单架飞机强3倍;当‘弹药库’,能多带4枚空对空导弹,相当于给战斗机加了个‘外置弹舱’;最狠的是当‘哮天犬’,没有座舱拖累,机动性能做到有人机的2倍,冲在前面跟敌机‘狗斗’,根本不怕摔。”

这些说法戳中了不同人的“爽点”:老军迷王哥拍着大腿说“当年我飞歼-8的时候,最怕的就是被敌机咬尾,现在有无人僚机挡着,飞行员的命能金贵点”;刚入圈的小吴眼睛发亮:“那‘哮天犬’要是量产,以后空战肯定像《壮志凌云2》里的无人机,帅炸!”但也有网友泼冷水:“通信会不会扰?要是无人机‘叛逃’怎么办?真到实战里,这些问题比‘酷’重要多了。”

其实争议本身就是信号——无人僚机不是“代替人”,而是“解放人”。从前的空战是“飞行员拼技术”,现在变成“人指挥机器拼体系”。就像张学峰说的:“未来的天空里,有人机是‘大脑’,无人机是‘手脚’,两者一起把空战的‘游戏规则’改了——不是比谁飞得更快,而是比谁‘算’得更准、‘配合’得更巧。”

从阅兵场的“惊艳亮相”到演习场的“实战检验”,无人僚机已经把未来空战的“蓝图”画了一半。至于最终会变成什么样?或许要等它真正挂弹升空的那天,但至少我们已经看到了——天空的“主人”,不再只是飞行员,还有这群“没有驾驶舱的战友”。